转自:回响之外

©

ECHO

新观察 X 空间

四月初的一个上午,耦园,走到西边的一处院落,四下一打量,我向自己说,就这里了。于是坐下来,卸下背包,掏出一本书来,柳永的《乐章集》。一半为读,一半作为掩体,我有一个计划,我要占领这处庭院,但不知道能否成功。

我很快发现,在园林里读宋词真是再巧妙不过。

《临江仙》

梦觉小庭院,冷风淅淅,疏雨潇潇。

绮窗外,秋声败叶狂飘。

心摇。

……

初雪中的拙政园 ©子溪

在这样的环境里,似乎比较容易想象一位古人夜里醒来,怎样躺在床上听冷风疏雨、秋声败叶,怎样在过去的美好记忆和未来的遥远约定之间,捱着眼前的“如许无聊”。虽说此时是晴日不是雨夜,是春天不是秋天,但院子中间恰有一棵大树,把枝条伸到西北两面的二层红楼顶上,俨然一把巨伞。

我的沉浸式读诗,只能算成功了一半,一者我总忍不住飞出元神观看自己,二者没多久就来了一个学生团体,男男女女,高声说话。我注意到两位女生,穿着苏州古城区越来越常见的那种汉服,其中一位对自己的容貌颇有一种自矜的神色。她们拍了一阵照片,就跟其他人一起走了,我继续读诗。没多久她们又转了回来,言语之间有些失落,“这园子就这么大吗?”然后步履匆匆继续去寻找可能遗漏的景致,不一会又回来,终于承认了耦园的小。

摄影师林舒镜头下的园林

我却不好意思告诉她们,苏州的园林都是这么的“小”,但“小”中藏着“大”。我更不好意思告诉她们,所有园林都不怎么适合“旅游”,而最适合“占领”。在园林里,你要走得太快,除了一些精美而雷同的照片,你什么都无法得到。但你要是有机会避开人群,安静地走一走,坐一坐,发一发呆,做一做梦,你会惊喜地发现自己身上长出了一个新的器官,整个世界都不一样了。

说得玄乎一点,那感觉就像是人与远远近近的事物融为一体,可以和草木和天空和飞鸟一起呼吸,并且可以用它们的耳目去听去看。不过我也只有不多的几次经历,进入了这样的状态,而且都很短暂。但我的身体记住了,园林是可以让自身消失的所在,我的身体有了一个朝向园林的固定倾角。

周仰「不朽的林泉|Faërie」系列

生活在苏州的前两年,因为有苏州园林卡,所以把著名的拙政园、虎丘胡乱逛了逛,赚回票价便心满意足了。很快便对园林审美疲劳了,拥挤、狭促,各个园子好像大同小异。

直到疫情期间的某一天,园林卡有效期延长,才惊觉已经许久没去,又报复性逛园林,加之外地游客不便过来,得了不少空前绝后的便宜。

1963年第一版《江南园林志》封面

也恰在那两年,出于对建筑的兴趣,系统读了一些书,其中童隽先生的《江南园林志》,把我的精神和园林做了一个牢固的锁定。现在回想起来,书架上那本繁体竖排的《江南园林志》我只读过一遍,文字不多,大部分是图,就连书中的观点我也仅清晰记得两点。一,童先生用繁体的“園”字,拆开解释园林的诸要素,大“口”指围墙;“土”形似屋宇平面,可代表亭榭;小“口”居中为池;剩下的部分,似石似树。二,童先生提出造园的三境界,疏密得宜、曲折尽致、眼前有景。

应该是童隽先生对传统园林的那种虔敬态度,从字里行间溢出来,感染了我,让我相信这里有宝藏。这本书是他在美国学成建筑学之后,在1932至1937年间踏勘江南园林所作的笔记,正是山河残破之际。正如其在序言中所说:“吾国旧式园林,有减无增。著者每入名园,低回唏嘘,忘饥永日,不胜众芳芜秽、美人迟暮之感!”

我的建筑学习,全然在书面上进行,而且三天打鱼两天晒网,迄今也只能算个一知半解。但我从中发现了一个叫做“空间”的东西,不仅可以解释生活中一些难以言明的感受,而且促使我从一个新的地方出发,重新获得了从前读过的那些诗词文章。

上:上海,半淞园,已毁

下:苏州,靖园,已不存

海德格尔是这样定义空间的:

“空间意味着为定居和宿营而清理出来的场所。一个空间乃是某种被设置出来的东西,某种在一个边界范围内清理出来的东西。古希腊人将边界成为佩拉斯(peras),它并不是某物停止的地方,而是如同希腊人认识到的那样,是某物开始呈现之处。……空间本质上是某种被设置出来的东西,某种置于其边界中的东西。被设置的东西永远有其允诺存在,它总是与他物连接在一起,也就是说,总是通过其位置被集合在一起。”

对中国人来说,我们可以借助老子的名言来快速理解空间:“凿户牖以为室,当其无,有室之用。”空间就是那个无。但也不要因此而轻忽西方艺术家、建筑师、思想家对空间的开拓与理解,比如立体主义就与现代主义建筑有很深的渊源。

人的空间感受是一种内在于身体的东西,不同历史不同文化的人,对于开阔、逼仄、崇高、幽深、方正、扭曲的感受是基本一致的。不相信的话,可以回想一下《魔戒》电影,霍比特人的袋底洞、精灵的幽谷、矮人的墨瑞亚矿坑……全球各地的观众不需要解说,就能从不同的空间中读懂各个种族的个性。

卒姆托作品,克劳斯弟兄田中的教堂 © Helene Binet

我从园林中得到的陌生与惊喜,只是因为在巨大的历史变化之后,园林里的房子、植物都得到了较好的修复,即便有些地方失了真,大体看来也过得去。但看不见摸不着的空间,却罕被人注意。

如果把园林当作一种自成一体的建筑类型来看,用贝聿铭先生的话说,建筑中存在着“空与实之间的无穷变化”,而我们今天对于园林的接受,基本都在“实”的层面。游人熙熙攘攘,选择一些合适的角度,把园林当个背景板,还要花大气力在镜头里避开其他游人。而我们有充足的证据相信,古人在园林中孜孜以求的,不是“景”而是“境”。“空”才是园林的独特精神所在。

我的经验表明,园林的真精神依然寂寞地存在着,只是我们非常侥幸才能得到它,或者被它得到。

冯纪忠的何陋轩,一座用竹子和茅草搭建的小亭子,不仿古不堆假山。

正如希格弗莱德·吉迪恩在《空间·时间·建筑》中所说:“建筑可以是由各种外在条件产生出来的,但是,一旦它出现之后,它本身即构成一有机体,它既有其自己的特性,更有其自己的延续的生命。其价值不能以我们说明其根源所用的社会的或经济的用语来表示,其影响力可能在其原有环境已经改变或消失之后仍然继续。”

我还发现,以“空间”这个关键词为媒介,中国古代文化涵育出的许多审美经验,可以直达我们这些现代心灵。

西扎新作,塞拉尔维斯博物馆“西扎翼”©Pedro Cardigo

睁开了“空间”这只新的眼睛,我爱上了王维的诗和柳宗元的山水游记。从前觉得他们的山水离自己很远,现在只觉就在眼前。

比如王维写:“时倚檐前树,远看原上村。青菰临水映,白鸟向山翻。”不要试图解析“诗人想要表达什么”,只需要静静地在头脑中还原诗人捕捉到的画面,并把自己放在诗人所处的位置,你就会发现那个空间穿越千年而来,渗透进你身上的每一个毛孔。

王维还写过很多美妙的句子,若不玩味其空间意识,便难得其妙,如“独坐幽篁里,弹琴复长啸”“倚杖柴门外,临风听暮蝉”“寒灯坐高馆,秋雨闻疏钟”“雨中山果落,灯下草虫鸣”“端居不出户,满目望云山”,数不胜数。

柳宗元在永州八记的开篇《始得西山宴游记》中,提出了八个字,可以形容人在空间中的最高感受——“心凝神释,与万化冥合”。用我们笨拙的现代汉语来说,空间是人在平静的专注中,失去自我时得到的东西。这种东西可以勉强比喻为自我与万物之间的精神共振。

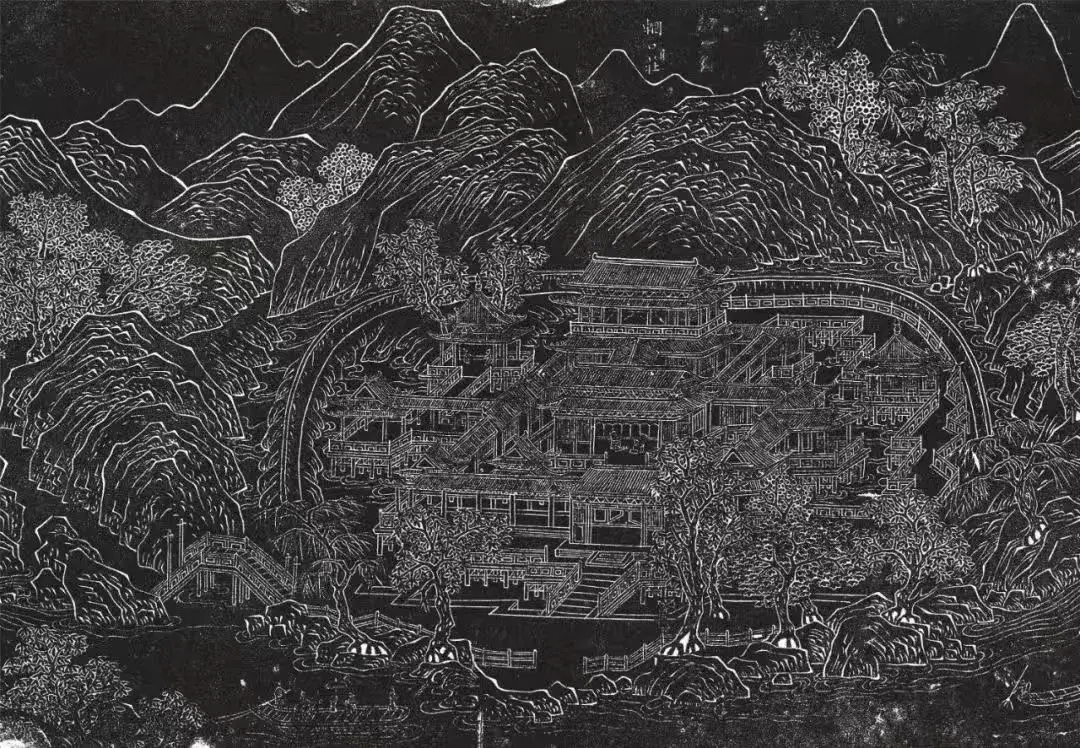

(唐) 王维 辋川图卷 (明拓本局部) 纸本拓本,芝加哥东方大学图书馆藏

按照法国汉学家朱利安的说法,中国的山水思想对现代西方人的启示是,“风景完全可以是另外一回事”。他展开说:“它可以把我们吸入其中关联呼应的无穷尽游戏里,用它各式各样的张力激起我们的生命活力;它也可以用其中独特化的事物来唤醒我们对自己存在着的感觉。因它的远,它让我们做梦,使我们变得’爱遐思’。其中,’视觉的’变成了’感性’的,事物的物质性变得缥缈不定,弥漫着一种无穷无尽的’之外’。……从此,该处悄悄地成为了一种联系,我与它建立了一份默契而无法离开它。”(朱利安:《山水之间》)

其中道明了空间的一种核心功用,即激发人的生命活力。我们既然知道了空间在本质上是不分东方西方、古代现代的,那么也不妨通过出口再进口的曲折方式,重新回到我们已失落太久的山水之间。

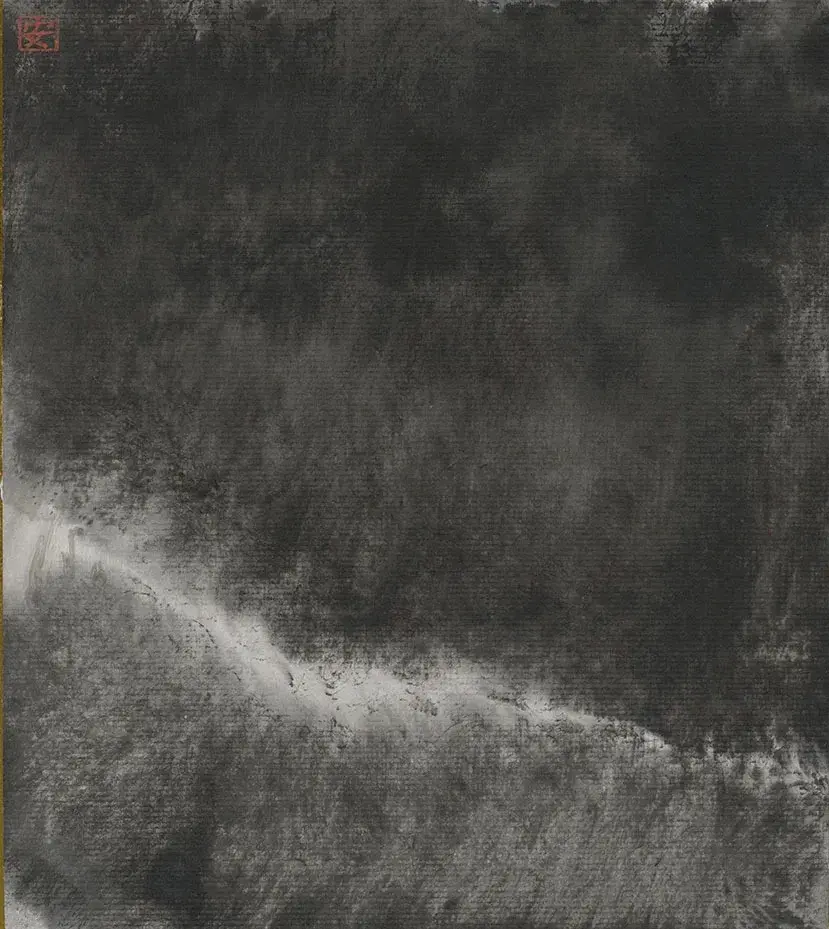

李安成 山水 《 无题 》

©

撰文 | 西坡

平面设计 | 俊儿

排版 / 监制 | 子溪

新媒体运营 | JEAN

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏